2024年11月23日に(土)に大阪歯科大学天満橋キャンパス(大阪府大阪市)で開催されました「第116回 近畿生理学談話会」(日本生理学会の地方会)において、本学生命環境科学研究科動物機能学研究室の大学院生が若手優秀発表賞を受賞しました。

1 受賞者

北野 里佳(きたの りか)

生命環境科学研究科 応用生命科学専攻 博士前期課程2年

2 受賞内容

第116回近畿生理学談話会 若手優秀発表賞

3 研究課題

「内因性GLP-1とGLP-1受容体作動薬の摂食抑制中枢メカニズムの比較解析」

4 受賞年月日

2024(令和6年)年11月23日(土曜日)

(参考)

日本生理学会HP:http://physiology.jp/

日本生理学会HPでの関連ページ

:http://physiology.jp/region/cat_regions/kinki/

:http://physiology.jp/award/regional/

第116回 近畿生理学談話会HP:https://116kinkiseiri.wixsite.com/-116

「牛乳乳製品健康科学」学術研究における2023年度の委託研究について、提出された研究報告書をもとに、研究報告会(2024年8月17日)、研究評価委員会(2024年8月26日)、および幹事会(2024年9月2日)での審議を経て、岩崎有作教授の研究成果が最優秀賞に選出されましたことをご報告申し上げます。

1 受賞者

岩﨑 有作

京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 教授

2 受賞内容

2023年度「牛乳乳製品健康科学」学術研究 最優秀賞

3 研究課題

「乳タンパク質摂取による求心性迷走神経活性化が誘導する有益機能とその作用機序の解析」

*2024年10月22日に表彰状を授与

(参考)乳の学術連合 website

https://m-alliance.j-milk.jp/jmilk-news/2024news/detail/1008.html

令和6年10月30日(水)に京都薬科大学(京都市山科区)で開催された「第14回 4大学連携研究フォーラム」のポスター発表(学生部門)において、本学生命環境科学研究科動物機能学研究室の大学院生2名が優秀賞を受賞しました。

受賞については、事前に提出した要旨に加え、フォーラム当日に実施されたポスター発表を経た審査の結果で決定されました。なお、本大会における選考演題は53題であり、そのうち優秀賞として4名、最優秀賞として1名が受賞しました。

記

1 受賞者名と受賞課題

池田 倭子(いけだ わこ)(生命環境科学研究科 応用生命科学専攻 博士前期課程2年)

「非吸収性の紅茶ポリフェノールは自律神経を介した腸・脳連関によって体熱産生を誘導する」

北野 里佳(きたの りか)(生命環境科学研究科 応用生命科学専攻 博士前期課程2年)

「食後に分泌される腸ホルモンGLP-1の飽満感創出作用とそれを担う視床下部神経の解析」

2 受賞年月日

令和6年10月30日(水)

(参考)4大学連携研究フォーラムは、京都工芸繊維大学、京都薬科大学、京都府立医科大学及び京都府立大学の教員や研究者、学生等が一堂に会し、お互いの研究内容に関する情報交換等を実施することにより、共同研究等の学術交流を促進し、4大学の研究活動の活性化や研究基盤の強化に資することを目的に開催されている。

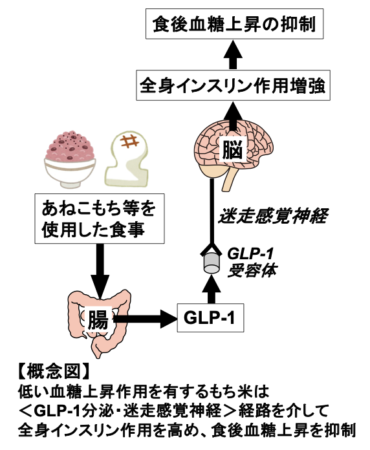

“和食”に欠かせない米(うるち米、もち米)は、食後の血糖値が上昇しやすい食品として捉えられ、これが米の消費量減少に拍車をかけているのかもしれません。米の食後血糖上昇指数(Glycemic Index: GI値)を調べると、うるち米(米飯)は73前後で一定であるのに対し、もち米(おこわや餅)は48-94と幅広く、もち米は必ずしも血糖上昇作用が強いわけではないことが示唆されていました。しかし、もち米のGI値が幅広い理由や原因となるメカニズムについては不明でした。

今回、京都府立大学大学院生命環境科学研究科動物機能学研究室の岩﨑有作教授、大林健人博士大学院生、杉山雄大修士大学院生を中心とするグループは、同研究科遺伝子工学研究室の増村威宏教授、同大学京都和食文化研究センターの佐藤洋一郎特任教授、京都大学の中﨑鉄也教授、岡山大学の西村和紗助教との共同研究で、以下を発見しました。

① 3種類のうるち米と7種類のもち米を用いて、もち米の血糖上昇作用が品種間で大きく異なることを発見

② その中でも、もち米品種の「あねこもち」と「羽二重もち」が低い血糖上昇作用を有することを発見

③ あねこもちは、抗肥満・抗糖尿病作用を有する腸ホルモンのグルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)を強く分泌することを発見

④ あねこもちによる低い血糖上昇作用には、GLP-1による迷走感覚神経活性化を介したインスリン作用の増強というメカニズムが関与していることを発見

本研究は、あねこもちのような一部のもち米品種が、腸GLP-1分泌促進による神経活性化の機序を介して、食後の血糖上昇を抑制することを明らかにしました。言い換えると、品種の違いによって、食後の血糖値が上昇しにくい有益な機能を有するもち米(あねこもち、羽二重もち)が存在することを明らかにしました。

もち米を利用した料理や菓子は日本の食文化や和食に欠かせませんが、血糖上昇能が高いかもしれない不安から、近年では健康を気遣う人々や糖尿病の方から敬遠される傾向にあります。本研究で見出した血糖上昇が緩やかな米品種を利用することで、食後血糖上昇に配慮したもち米・餅料理・餅菓子を楽しむことが可能となり、この科学的根拠が日本の食文化と和食の保護に貢献すると期待されます。

本研究成果は、2021年9月27日に日本生理学会の英文機関誌である「The Journal of Physiological Sciences」誌に掲載されました。

論文名(英語):Anekomochi glutinous rice provides low postprandial glycemic response by enhanced insulin action via GLP-1 release and vagal afferents activation.

論文名(日本語):もち米のあねこもちはGLP-1分泌と求心性迷走神経活性化を介してインスリン作用を増強することで低い血糖上昇作用を示す

著者名(日本語):大林健人、杉山雄大、能美太一、西村和紗、中﨑鉄也、佐藤洋一郎、増村威宏、岩﨑有作

雑誌名:The Journal of Physiological Sciences, 2024 Sep 27;74(1):47 (DOI: 10.1186/s12576-024-00940-5)

URL:https://jps.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12576-024-00940-5

京都府立大学の武田征士 准教授(細胞工学研究室)、国立遺伝学研究所の前野哲輝技術専門職員、京都産業大学の木村成介 教授(生態進化発生学研究室)らの共同研究グループは、ヨモギに作られる虫こぶの多様性を生み出す仕組みを明らかにしました。葉や茎に作られる虫こぶの形態と発現遺伝子の解析を行った結果、虫こぶでは、元の光合成器官(ソース器官)から、新たな花や実のような機能を持つ蓄積器官(シンク器官)への運命転換が行われていることが分かりました。小さな昆虫が植物の運命を大きく変えるこの能力の解明は、機能性成分を蓄積する植物器官の人為的誘導というような技術開発につながる可能性があります。

【研究のポイント】

(写真)ヨモギクキコブフシのX線マイクロCT画像。虫こぶの内部を非破壊で見ることができる。右の太いものが茎で、そこから丸い虫こぶができている。この虫こぶでは、ネットワーク上に広がった維管束と、5~6個の虫室(虫がいる部屋)が観察できる(矢印)。

【責任著者コメント】

虫こぶは、植物に作られる特殊な構造ということもあり、愛好家の目を惹きつけます(虫こぶ専門の図鑑も出版されています)。多くの虫こぶが知られているのですが、その形態の多様性を生み出す仕組みや、虫こぶ形成の仕組みはほとんど分かっていません。今回我々は、虫こぶでは、ダイナミックな遺伝子発現の変化を伴って、ホスト植物の器官から全く異なる性質のものへと変化していく、というプロセスを明らかにしました。数ミリ程度の小さな虫が、植物器官を改変する能力をもつ事は本当に驚きです。この仕組みを応用すれば、例えば葉の上に直接果実を作るといった事だって可能かもしれません。植物と虫の関係性をさらに研究して、それぞれの能力の解明と技術開発につなげていきたいと思っています。(武田)

*本研究は、文部科学省および日本学術振興会の科学研究費補助金(JP21K06234, JP21H02513)、国立遺伝学研究所NIG-JOINT (44A2020, 64A2021, 20A2022) の支援を受けて行われました。

【論文情報】

本研究成果は、国際学術誌「Plant Direct*」に、令和6年7月2日に掲載されました。

論文タイトル:Exploring the diversity of galls on Artemisia indica induced by Rhopalomyia species through morphological and transcriptome analyses.

著者:Seiji Takeda, Makiko Yoza, Sawako Ueda, Sakura Takeuchi, Akiteru Maeno, Tomoaki Sakamoto, Seisuke Kimura

*Plant Direct:アメリカ植物生理学会(American Society of Plant Biologists/ASPB)、実験生物学会(Society for Experimental Biology, SEP)とワイリー出版(Wiley Online Library)によって共同創刊されたオープンアクセス・ジャーナル。植物科学に関する様々な主題を扱う論文を出版する。(Plant Direct ウェブサイトより引用)

プレスリリース原稿はこちら

コムギいもち病は1985年にブラジルで初めて発生が確認され、近年南アジアやアフリカにも伝播し、今後パンデミック化の可能性がある病害です。また、葉にはほとんど病徴が出ず穂に一斉に発病し、最初の症状から1週間以内に穀粒が委縮し変形してしまうため、対策を講じる間もなく収穫皆無となることがあり、国境や大陸を超えて被害が拡大した場合は世界のコムギ栽培にとって大きな脅威となる心配があります。一方で、発生して間もない本病に対する抵抗性遺伝子の報告数は未だ少ないため、新規抵抗性遺伝子の同定や多様な抵抗性遺伝子の導入による新たな抵抗性品種の育成が望まれています。

植物育種学研究室の半田裕一教授が参加した共同研究グループは、6倍体コムギの2B染色体長腕に座乗する抵抗性遺伝子Rmg8を単離・同定し、それが2A染色体にあるコムギうどんこ病抵抗性遺伝子Pm4の同祖遺伝子であることを明らかにしました。しかし、Rmg8にはうどん粉病に対する抵抗性はなく、病害抵抗性遺伝子の進化を考える上で興味深い結果となりました。Rmg8の単離・同定により、いもち病 抵抗性コムギ品種を開発がより一層進むものと期待されます。

本研究は、神戸大学をリーダーとして、岩手生物工学研究センター、農研機構、京都大学、京都府立大学、岡山大学による共同研究で行われ、その成果は2024年6月19日にNature Plants誌に掲載されました。

論文書誌事項:

Asuke S, Morita K, Shimizu M, Abe F, Terauchi R, Nago C, Takahashi Y, Shibata M, Yoshioka M, Iwakawa M, Kishi-Kaboshi M, Su Z, Nasuda S, Handa H, Fujita M, Tougou M, Hatta K, Mori N, Matsuoka Y, Kato K, Tosa Y (2024) Evolution of wheat blast resistance gene Rmg8 accompanied by differentiation of variants recognizing the powdery mildew fungus

Nature Plants, https://www.nature.com/articles/s41477-024-01711-1

2024年5月24〜26日に中村学園大学(福岡県福岡市)で開催されました「第78回 日本栄養・食糧学会大会」において、動物機能学研究室の大学院生 池田倭子(博士前期課程2回生)が学生優秀発表賞を受賞しました。

なお、学生優秀発表賞は、152名の応募者から13名が選ばれました。学会活動強化委員会による一次審査(演題要旨)とポスター発表による二次審査の結果、受賞者が決定いたしました。

1 受賞者

池田 倭子(いけだ わこ)

京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 博士前期課程2回生

2 受賞内容

学生優秀発表賞

3 研究課題

「紅茶ポリフェノールの腸ホルモンと自律神経反射を介した体熱産生作用」

4 受賞年月日

令和6年(2024)年5月26日(日)

(参考)