暑さに強く栽培しやすいトレニアは、明治時代に日本に渡来して以来、夏の花壇用花卉として、あるいは鉢花として親しまれてきました。しかし、一重の花を着ける品種しかなく、花形のバリエーションの拡大が望まれていました。

野菜花卉園芸学研究室では、トランスポゾンの転移が活性化し、突然変異が発生しやすくなったトレニアから様々な変異体を得て、分子機構の解析と育種を行っています。そのうち4つの変異を組み合わせることで、カーネーションのような八重の花を咲かせるトレニアの開発に成功しました。そのトレニアを基に、未来アグリス(株)が品種に仕上げた「セレスティア・ローズ」、「セレスティア・バイオレットブルー」、「セレスティア・パールホワイト」がジャパンフラワーセレクション2025に入賞し、このうち「セレスティア・ローズ」はブリーディング特別賞を受賞しました。今後の普及が期待されます。

(参考)ジャパンフラワーセレクション2025審査の講評:https://jf-selections.net/wp/wp-content/uploads/2025/05/JFS2025%E9%89%A2%E7%89%A9%E9%83%A8%E9%96%80%E3%80%8C%E6%98%A5%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A%E3%80%8D%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E8%AC%9B%E8%A9%95-2.pdf

2025年5月23〜25日に名古屋大学(愛知県名古屋市)で開催されました「第79回 日本栄養・食糧学会大会」において、動物機能学研究室の大学院生 北野里佳(博士後期課程1回生)が学生優秀発表賞を受賞しました。

なお、学生優秀発表賞は、応募者から12名が選ばれました。学会活動強化委員会による一次審査(演題要旨)とポスター発表による二次審査の結果、受賞者が決定いたしました。

1 受賞者

北野 里佳(きたの りか)

京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 博士後期課程1回生

2 受賞内容

学生優秀発表賞

3 研究課題

「希少糖D-Alluloseの腸GLP-1放出は抗肥満薬のGLP-1受容体作動薬とは異なる中枢機序で飽満感を誘導する」

4 受賞年月日

令和7年(2025)年5月25日(日)

(参考)大会HP:https://www.congre.co.jp/jsnfs2025/

学生優秀発表賞:https://www.jsnfs.or.jp/about/awards/about_awards_student.html

話題の腸ホルモン「グルカゴン様ペプチド(GLP-1)」の食欲に対する効果

社会的背景として、世界規模で肥満は増加し続けています。そして、肥満の主な原因は過食です。しかし、美味しいものを手に入れられる現代、過食を抑制・予防することは容易でなく、医薬品分野における摂食抑制薬の開発も難航してきました。

昨年から、腸由来のホルモンであるグルカゴン様ペプチド(GLP-1)が話題となっています。その理由は、昨年日本では30年ぶりに、抗肥満薬(食欲抑制薬)が使用開始となりました。この新しい薬は、GLP-1を基にして設計されたGLP-1受容体作動薬というものです。一方、腸ホルモンGLP-1は我々の腸から食後に分泌されるホルモンです。腸由来のGLP-1とGLP-1受容体作動薬は非常に類似であることから、食事で誘導される腸GLP-1を適切に利用すれば、抗肥満薬のように、過食や肥満を予防・改善できるのかもしれません。

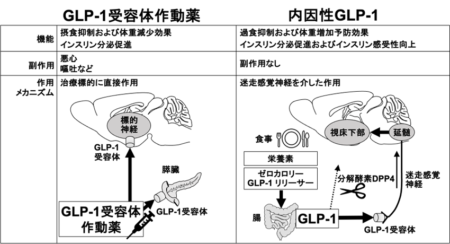

学術雑誌「Diabetology International」に発表しました本総説では、腸由来のGLP-1とGLP-1受容体作動薬の「食欲に対する作用」と「そのメカニズム」を概説しています。そして、GLP-1受容体作動薬の副作用の発生要因を整理するとともに、両者の特性を活かした併用戦略の可能性を論じています。特に、腸GLP-1が有する「副作用なく自然に食欲を抑える」効果に着目し、特定のGLP-1分泌を促進させる食材(希少糖など)や食事の順番の工夫によって、腸GLP-1の生理的分泌を高めるアプローチを解説しています。腸GLP-1分泌促進とGLP-1受容体作動薬とを併用することにより、それぞれの短所を補完し合いながら、長期的な肥満予防・治療に貢献することが期待されます。

英語の総説論文となりますが、ご興味をお持ちの方は、ぜひご一読いただけますと幸いです。

【論文情報】

論文名: Comparing the anorexigenic effects and mechanisms of gut-derived GLP-1 and its receptor agonists: insights into incretin-based therapies for obesity

(腸由来GLP-1とその受容体作動薬の食欲抑制作用と作用機序の比較:肥満治療におけるインクレチン療法の新たな展望)

著者: Yuta Masuda(増田雄太), Kento Ohbayashi(大林健人)and Yusaku Iwasaki*(岩崎有作、*代表著者)

雑誌名: Diabetology International, (2025)

https://doi.org/10.1007/s13340-025-00819-9

【概要図】

近年注目される「4種の希少糖」の腸ホルモン分泌能と飽満感創出作用の比較解析

:甘味を有して低カロリーな希少糖の有益効能を発見

自然界にごく微量しか存在しない希少糖は、現在までに約50種類が知られています。そのうちいくつかは大量合成法が確立されており、甘みを持ちながら低カロリーであることから、機能を有する食品成分として注目が集まっています。希少糖の1つであるD-アルロースは、抗糖尿病薬や抗肥満薬のモデルとなった消化管ホルモンGLP-1(グルカゴン様ペプチド-1)の分泌を促進し、肥満や糖尿病の予防・改善に寄与する可能性が示されています。一方、それ以外の希少糖によるGLP-1分泌促進作用や、過食抑制効果については、これまで明らかにされていませんでした。

この度、京都府立大学大学院生命環境科学研究科動物機能学研究室の岩﨑有作教授、増田雄太特任助教、大林健人博士を中心とする研究グループは、松谷化学工業株式会社との共同研究により、低カロリーかつ大量合成が可能な4種の希少糖を選定し、マウスを用いた実験でそれらの機能を評価しました。その結果、以下を発見しました。

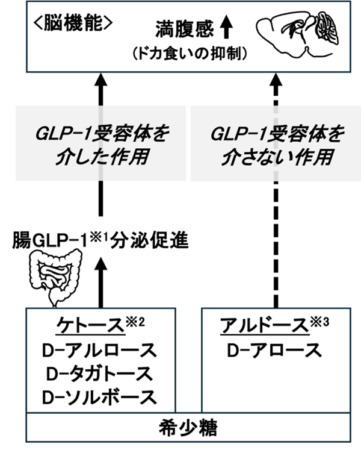

① アルデヒド構造を有するD-アロースと比較して、ケトン構造を有する3種の希少糖:D-アルロース、D-タガトース、D-ソルボースは、いずれも同程度の強さでGLP-1の分泌を強く促進しました。

② この3種の希少糖は、空腹後の“ドカ食い”行動を有意に抑制する効果を示しました。

③ 興味深いことに、GLP-1分泌促進作用が弱かったD-アロースも、GLP-1受容体とは異なる未知の機構により、満腹感を引き起こす作用があることが明らかになりました。

本研究により、甘味を持ちながらも低カロリーな希少糖の中に、GLP-1の強力な分泌促進作用や過食抑制作用を持つものが存在することが示されました。肥満や2型糖尿病が世界的に増加する現代社会において、これらの機能性希少糖をうまく活用することで、甘味を楽しみながら摂取カロリーを抑え、生活習慣病の予防・改善に貢献できる可能性が期待されます。本研究成果は、スイスの学術雑誌「Nutrients」に掲載され、2025年3月31日にオンラインで発表されました。

【概要図】

【論文情報】

論文名:Abilities of Rare Sugar Members to Release Glucagon-like Peptide-1 and Suppress Food Intake in Mice

著者: Yuta Masuda †,Kento Ohbayashi †,Kengo Iba, Rika Kitano, Tomonori Kimura, Takako Yamada, Tohru Hira, Toshihiko Yada* and Yusaku Iwasaki*(†共同筆頭著者、*代表著者)

雑誌名: Nutrients, 17, 1221 (2025)

https://www.mdpi.com/2072-6643/17/7/1221

【プレスリリース(研究概略の原稿)】

咳と嚥下のスイッチ 喉に新たな感覚器官を発⾒〜咳治療に道筋、喉ごし感覚の⼀端か?

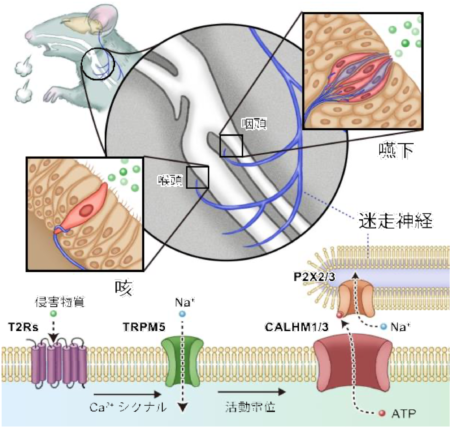

京都府立大学動物機能学の岩崎有作教授・大林健人博士は、京都府立医科大学細胞生理学の樽野陽幸教授らとの共同研究で、科学雑誌「Cell」に研究成果を発表しました。本研究において、内臓感覚神経を専門とする岩崎教授と大林博士は、喉頭・咽頭と脳とを繋ぐ迷走感覚神経への遺伝子導入技術を用いた研究技術で貢献しました。

樽野教授らは、喉の上⽪に希少に存在する感覚細胞群を発⾒し、これらの細胞が侵害化学物質に応答し、喉頭では咳、咽頭では嚥下を引き起こすこと、およびその細胞内分⼦メカニズムを解明しました。

◆本研究成果のポイント

○咳が8週間以上続く慢性咳嗽(がいそう)や嚥下障害には原因不明または難治症例が多く治療法が限られています。こうした現状から咳や嚥下の⽣理学的機序の理解不⾜が指摘されてきました。

○マウスを⽤いた実験で、喉の上⽪に希少に存在する感覚細胞群を発⾒し、これらの細胞が侵害化学物質に応答し、喉頭では咳、咽頭では嚥下を引き起こすこと、およびその細胞内分⼦メカニズムを解明しました。

○咳や嚥下を司る新規感覚器官の発⾒であり、苦味を呈する毒素を含む植物抽出物、タバコの煙、空気汚染物質、病原体関連物質など多様な侵害化学物質に対して⽣じるこれらの気道防御反射の機序が明らかとなりました。

○これら感覚器官がアレルギー性咳過敏症にも関与していることが分かり、慢性咳嗽創薬に道筋を⽰すことが期待されます。

○⼀般に喉ごしと表現され、ビールを飲む際などに喉で知覚される感覚には苦味が重要ですが、その機序は分かっていません。苦味物質が嚥下を促進する機序を解明した本研究は、ビールの苦味がもつ喉ごし感覚の⼀端を説明するかもしれません。

◆研究概要

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 教授 樽野陽幸らは、理化学研究所生命医科学研究センター応用ゲノム解析技術研究チーム チームリーダー 岡﨑康司らとの共同研究により、マウスを用いた実験で、苦味のある毒素を含む植物抽出物、タバコの煙、空気汚染物質、病原体関連物質など多様な侵害化学物質に対して生じる咳や嚥下を担う喉の感覚細胞を新たに発見しました。さらに、これらの細胞がアレルギー性の咳過敏症に関与することを明らかにしました。

本件に関する論文が、科学雑誌『Cell』に2025年4月5日付けで掲載されましたのでお知らせします。

本研究は、喉(咽頭および喉頭)に希少に存在する新規の感覚器官を発見しその機能を分子レベルで解明したもので、外界からの刺激に対する生体の応答機序の理解を前進させるものです。咳の症状が長期間続く慢性咳嗽は患者の生活の質を著しく損ないますが、原因不明または難治性の症例が多く見られます。

本研究成果をもとに、今後、この咳の機序がヒトにも存在することが明らかになれば、慢性咳嗽の診断および治療法に新たな道筋を与えることが期待されます。

◆論文情報

雑誌名 Cell

発表媒体 オンライン速報版

雑誌の発行元国 ⽶国

オンライン閲覧 可 https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(25)00280-6

掲載日 2025年4⽉5⽇(⽇本時間)

論文タイトル(英・日)

英語:Channel synapse mediates neurotransmission of airway protective chemoreflexes

(⽇本語:チャネルシナプスは気道防御反射の神経伝達を担う)

代表著者

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 樽野陽幸

共同著者

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 相馬祥吾

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 野村憲吾

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 Mark W. Sherwood

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 末松尚史

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 村上達郎

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 青木崇倫

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 山田 優

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 浅山萌絵

理化学研究所生命医科学研究センター 応用ゲノム解析技術研究チーム 岡﨑康司

理化学研究所生命医科学研究センター 応用ゲノム解析技術研究チーム 早津徳人

京都府立医科大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 杉山庸一郎

京都府立医科大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 金子真美

自治医科大学大学院医学研究科 組織学 大野伸彦

京都府立大学大学院生命環境科学研究科 動物機能学 岩崎有作

京都府立大学大学院生命環境科学研究科 動物機能学 大林健人

モネル化学感覚研究所 松本一朗

福岡女子大学 国際文理学部 濱田 俊

京都大学 白眉センター 有薗美沙

東海大学大学院医学研究科 分子生命科学 大塚正人

論文はこちら

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(25)00280-6

プレスリリース資料はこちら

https://www.kpu-m.ac.jp/doc/news/2025/files/38317.pdf

京都府立医科大学のホームページ

https://www.kpu-m.ac.jp/doc/news/2025/20250402.html

2025年3月17日(月)~19日(水)に幕張メッセ(千葉県千葉市)において開催された「APPW2025 第130回日本解剖学会・第102回日本生理学会・第98回日本薬理学会 合同大会」において、動物機能学研究室の博士大学院生の射場拳虎がGraduate Student Presentation Awardを受賞しました。

1 受賞者

射場 拳虎(いば けんご)(生命環境科学研究科 博士後期課程1回生)

2 受賞題目

「Distinct brain functions induced by left and right vagal afferents activation following peripheral oxytocin administration」

3 受賞年月日

2025年3月19日(水)

(参考)大会HP:https://www.aeplan.jp/appw2025/

2025年3月9日に(土)に千里ライフサイエンスセンター(大阪府豊中市)で開催されました「第28回アディポサイエンス・シンポジウム(日本肥満学会主催)」において、動物機能学研究室の特任助教 増田雄太が若手優秀研究奨励賞を受賞しました。なお、本大会における選考対象講演は13題であり、その中から3名が受賞しました。

1 受賞者

増田 雄太(ますだ ゆうた)

京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 動物機能学研究室 特任助教

2 受賞内容

第28回アディポサイエンス・シンポジウム若手優秀研究奨励賞

3 研究課題

「Analysis of hypothalamic neural mechanisms governing gut GLP-1-induced satiation」

(日本語演題名)内因性GLP-1の飽満感創出作用を司る視床下部神経機構の解析

4 受賞年月日

2025年3月8日(土曜日)

(参考)

大会HP:http://www.jasso.or.jp/contents/event/adipo.html

細胞工学研究室の武田准教授らの研究グループは、シラサギが飛んでいるような形の唇弁を作る野生ラン「サギソウ」について、開花の様子や花弁形成の仕組みを調べました。サギソウは準絶滅危惧種であり、その特性理解が保全活動へつながります。

数週間に及ぶ開花観察から、唇弁はつぼみの中で巧みに折りたたまれており、開花時に展開すること、また受粉によってすみやかに萎れることが分かりました。

また、唇弁のギザギザ(鋸歯)の形成過程における細胞動態を調べて、初期の細胞分裂と、後期の極性を持った細胞伸長により、形作られることを見出しました。

本研究成果により、複雑な形の植物器官が作られる仕組みの一端が明らかになりました。この研究によってサギソウへの関心が高まり、保全活動につながることを願っています。

サギソウの花

論文情報:

Morphological and transcriptome analysis of the near-threatened orchid Habenaria radiata with petals shaped like a flying white bird. Plants 14(3), 393

リンク:

https://www.mdpi.com/2223-7747/14/3/393

2025年1月11日に(土)に東京大学 山上会館(東京都文京区)で開催されました「第34回バソプレシン・オキシトシン研究会」において、動物機能学研究室の特任助教 増田雄太が研究奨励賞を受賞しました。なお、本大会における選考対象講演は12題であり、その中から2名が受賞しました。

1 受賞者

増田 雄太(ますだ ゆうた)

京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 動物機能学研究室 特任助教

2 受賞内容

第34回バソプレシン・オキシトシン研究会 研究奨励賞

3 研究課題

「腸ホルモン Glucagon-like peptide-1 の迷走感覚神経刺激は 視床下部室傍核バソプレシン神経の活性化を介して嫌悪無しに摂食量を低減させる」

4 受賞年月日

2025(令和7年)年1月11日(土曜日)

(参考)

大会HP:https://www.avp.gr.jp/