出穂制御はコムギを含め、多くの作物に共通する重要な農業形質の一つです。出穂に関わる遺伝子は多数ありますが、中でもフロリゲンとして知られる

FT遺伝子は重要な役割を果たしています。

植物育種学研究室の半田裕一教授らの研究グループは、コムギの

FT遺伝子の一つである

VRN-A3遺伝子のプロモーター領域で見つけられた欠失挿入変異とその地理的な多様性を明らかにするとともに、出穂性への影響を明らかにしました。今後、出穂制御への応用が期待されます。この研究は、京都大学、神戸大学、横浜市立大学との共同研究で、

2021年

5月

31日に

Plantaに掲載されました。

書誌事項

Kazusa Nishimura, Hirokazu Handa, Naoki Mori, Kanako Kawaura, Akira Kitajima, Tetsuya Nakazaki (2021) Geographical distribution and adaptive variation of VRN-A3 alleles in worldwide polyploid wheat (Triticum spp.) species collection. Planta, 253: 132.

論文リンク

植物ゲノム情報学研究室 と 摂南大学の小保方教授

(ゲノム生物学研究室

) の共同研究の成果が植物細胞工学に関する専門誌

Plant Biotechnology に掲載されました。植物細胞への遺伝子導入は、植物の品種改良や遺伝子機能の解析を行う上で、非常に有用な手法の一つです。遺伝子導入効率の向上は、新たな品種の作成過程における作業の迅速化や、より多くの遺伝子の機能解明につながります。本研究では、アグロバクテリウムという細菌を用いて遺伝子導入を行う際に、シロイヌナズナの細胞を、通常使用するものよりもはるかに高い濃度の培養液

(栄養塩溶液

) で短時間培養することで、遺伝子の導入効率が著しく高くなる現象を発見しました。これにより、

1回の実験によって得られる形質転換カルス

(細胞塊

) の数が

100倍以上になります。

論文タイトル

: Preculture in an enriched nutrient medium greatly enhances the Agrobacterium-mediated transformation efficiency in Arabidopsis T87 cultured cells.

著者

: Takayuki Hata, Kazuki Mukae, Soichrou Satoh, Mitsuhiro Matsuo, Junichi Obokata.

プレスリリース原稿のリンク

(学外サイト

) : https://www.u-presscenter.jp/article/post-46058.html

京都府立大学の佐藤壮一郎講師

(植物ゲノム情報学研究室

) らと 摂南大学の小保方教授

(ゲノム生物学研究室

) の研究チームは、シロイヌナズナを用いた

*人工進化実験により、真核生物のゲノムが新しい遺伝子を獲得するとき、その遺伝子の発現

(転写

) がどのように行われるのかを明らかにしました。ゲノムの

DNA配列が遺伝子として働くためには、通常、「コード配列」と呼ばれるタンパク質を作るための塩基配列と、その配列を転写するための「プロモーター配列」と呼ばれる塩基配列が必要です。今回の研究では、細胞外からの

DNAの取り込みなどによって、ゲノムに新たに加わった遺伝子は、プロモーター配列がなくてもコード配列の周囲の特定の位置から転写を始めていることが明らかとなりました。また、このように始められた転写の状態が、次の世代に継承されることもわかってきました。今回の研究から、ゲノムの進化の新しいメカニズムが明らかになりました。

* 人工進化実験

: プロモーター配列を持たないコード配列

(タンパク質を作るための塩基配列

) を、人為的にゲノムに大量に導入し、本来はまれにしか生じない「遺伝子の獲得」を高い頻度で生じさせ、長期的なゲノムの進化を短時間で再現した実験。

本研究成果は、国際学術誌「

Molecular Biology and Evolution」と「

PLOS ONE」に掲載されました。

論文タイトル

: Kozak Sequence Acts as a Negative Regulator for De Novo Transcription Initiation of Newborn Coding Sequences in the Plant Genome.

著者

: Takayuki Hata, Soichirou Satoh, Naoto Takada, Mitsuhiro Matsuo, Junichi Obokata. doi.org/10.1093/molbev/msab069

論文タイトル

: De novo activated transcription of inserted foreign coding sequences is inheritable in the plant genome.

著者

: Takayuki Hata, Naoto Takada, Chihiro Hayakawa, Mei Kazama, Tomohiro Uchikoba, Makoto Tachikawa, Mitsuhiro Matsuo, Soichirou Satoh, Junichi Obokata. doi.org/10.1371/journal.pone.0252674

プレスリリース原稿のリンク

(学外サイト

) : https://www.u-presscenter.jp/article/post-46039.html

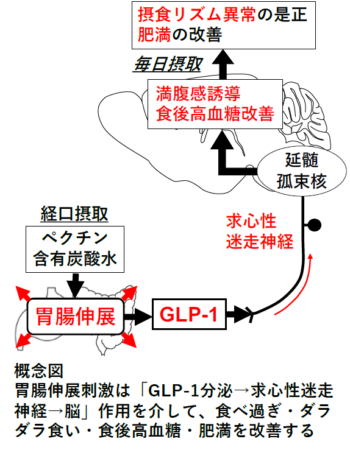

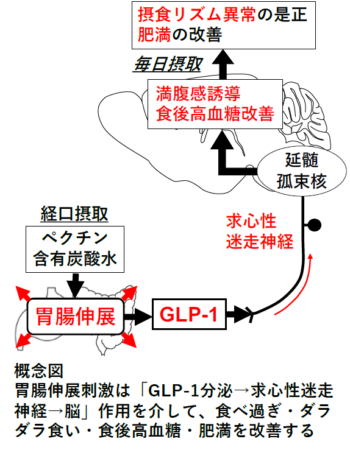

胃腸伸展は、腸ホルモンGLP-1の分泌促進と、内臓感覚神経を介した脳作用によって、食べ過ぎ・ダラダラ食い・食後高血糖・肥満を改善する

肥満は、糖尿病や高血圧などの生活習慣病発症の主たる原因となります。肥満の予防・治療のための食事法として、サラダなどのボリュームがあり低カロリーな食品から食べ始める方法が推奨されています。この機序として、胃腸の伸展が満腹感を誘導するという先行研究がありますが、その詳細なメカニズムは概ね不明でした。胃腸伸展の生理機能解析研究が立ち遅れていた理由の

1つに、実験的に胃腸を伸展させる方法に問題がありました。これまでの胃腸伸展法としては、外科手術を用いて胃腸内に風船等を入れる方法が一般的で、これら外科手術がその後の生理的な行動解析(食行動や糖代謝解析)に制限をかけていました。

今回、京都府立大学大学院生命環境科学研究科の岩﨑有作教授と大学院生の大林健人らのチームは、関西電力医学研究所矢田俊彦部長、大正製薬株式会社との共同研究で、胃の酸性条件下でゲル状の気泡を形成する「ペクチン含有炭酸水」を用いて胃腸を伸展させ、胃腸伸展による満腹感誘導作用とインスリン作用の増強による食後高血糖改善作用を、マウスを用いた実験によって明らかにしました

[概要図

]。

2010年から我が国で新しく利用されている糖尿病治療薬の

GLP-1受容体作動薬は、腸ホルモン

GLP-1(グルカゴン様ペプチド

-1)を鋳型とした製剤です。今回発見した胃腸伸展による生理作用のメカニズムに、胃腸伸展による

GLP-1分泌の促進が大きく関与していることが分かりました

[概要図

]。さらに、

GLP-1が内臓感覚神経(求心性迷走神経)を介して脳神経系に作用することも重要でありました。満腹感を誘導するペクチン含有炭酸水を、肥満マウスへ毎日与えると、ダラダラ食い(摂食リズム異常)を是正し、肥満を改善しました

[概要図

]。

本成果は、胃腸伸展刺激が肥満や糖尿病治療に有効であること、さらに、その作用メカニズムの一端を明らかとしました。本作用メカニズムを応用した新たな肥満・糖尿病の予防・治療法(機能性食品、薬)の開発が今後期待されます。

本研究成果は、

2021年

6月

8日にスイスのオンライン学術雑誌「

Frontiers in Endocrinology」誌に掲載されました。

著者:

Kento Ohbayashi, Yukiko Oyama, Chiharu Yamaguchi, Toshiki Asano, Toshihiko Yada, Yusaku Iwasaki

論文名:

Gastrointestinal distension by pectin-containing carbonated solution suppresses food intake and enhances glucose tolerance via GLP-1 secretion and vagal afferent activation.

雑誌:Frontiers in Endocrinology, 12:6768695 (2021)

URL:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2021.676869/full

熊本大学と分子栄養学研究室の共同研究の成果が米国の科学誌Science Advancesに掲載されました。

難治性筋疾患である筋ジストロフィーはいくつかの病型があり,脆弱化する筋肉の身体位置は病型によってそれぞれ異なります。また,サルコペニアとよばれる加齢による筋肉の脆弱化も身体位置の特異性があります。しかし,一見同じようにみえる筋肉になぜ位置特異的な症状が出るのかは全く分かっていません。本研究では、骨格筋(筋肉)およびその再生を担う筋幹細胞は,身体位置固有の情報(位置記憶)を保持していることを発見しました。今後は、位置記憶の機能的な側面から筋疾患のメカニズム解明に取り組むとともに,位置記憶を応用した新たな筋再生治療の開発を進めていきます。京都府立大学分子栄養学研究室は、骨格筋の網羅的なDNAメチル化解析を分担しました。

論文・プレスリリースへのリンク

https://www.kumamoto-u.ac.jp/whatsnew/seimei/20210610

2021年

6月

5日(土)にオンラインにて開催された「日本農芸化学会関西支部第

515回講演会」において、動物機能学研究室所属の大学院生 大林健人さんが優秀発表賞(支部長推薦)を受賞しました。下記のとおり報告いたします。

受賞者

大林 健人(京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 博士前期課程

2年)

受賞題目

「ペクチン含有炭酸水の胃腸拡張による

GLP-1分泌促進と摂食リズム異常改善作用」

関連

Webサイト(日本農芸化学会関西支部第

515回講演会)

http://kansai.jsbba.or.jp/presentation/2021年度支部講演会/515講演会.html

キクの雄ずいと心皮の形成を制御している2種類のクラスC遺伝子(CAG1, CAG2)の機能を遺伝子組換え技術を用いて同時に抑制することで、これらの器官が花弁に変化した「八重咲きのキク」の作出に世界で初めて成功しました。頭状花序を持つキクでは花弁のように見える舌状花(個々が一つの花)で退化して見えなくなっていた雄ずいが5枚の細い花弁になって露呈するため、一般的な八重の花とは異なる独特の華やかな印象を与えるようになりました。クラスC遺伝子の機能抑制による雄ずいや雌ずいの花弁化は花卉の不稔化技術としてもその利用が期待されています。

本研究は,農研機構・佐々木克友 博士らとの共同研究によるものです。論文は2021年4月13日に科学雑誌Plantaに掲載されました。

<論文情報>

Katsutomo Sasaki, Satoshi Yoshioka, Ryutaro Aida & Norihiro Ohtsubo (2021) Production of petaloid phenotype in the reproductive organs of compound flowerheads by the co-suppression of class-C genes in hexaploid Chrysanthemum morifolium. Planta 253: Article number: 100

PMID: 33847818 DOI: 10.1007/s00425-021-03605-4

コムギの桴(ふ)色とは穂の外観の色のことですが、この桴色を決める遺伝子

Rg-B1は、コムギのグルテンの構成要素の一つである低分子量グルテニンサブユニットをコードする

Glu-B3遺伝子座の遺伝子型識別のための圃場マーカーとして利用されてきました。

植物育種学研究室の半田裕一教授と4回生の森田匠くんのグループは、サウジアラビア、スイス、アメリカの研究者と共同して、コムギの桴色遺伝子

Rg-B1を単離・同定し、その実体は

MYB転写因子であることを明らかにしました。

また、その遺伝子解析を通じてオーガニック食品として欧米で人気のあるスペルト小麦の起源を明らかにし、その成果を

Communications Biologyに掲載しました。

論文タイトル:

Population genomics and haplotype analysis in spelt and bread wheat identifies a gene regulating glume color

Communications Biology 4: 375 (2021). https://www.nature.com/articles/s42003-021-01908-6.pdf

論文リンクは

こちら

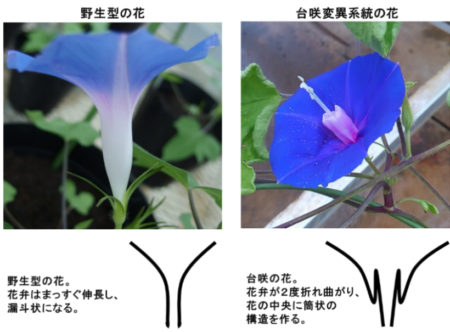

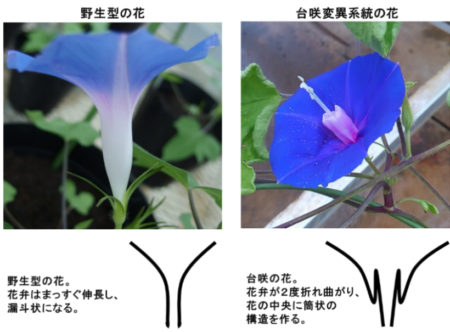

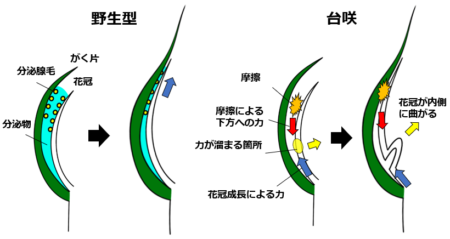

京都府立大学の武田征士准教授(細胞工学研究室)、奈良先端科学技術大学院大学の津川暁特任助教(植物代謝制御研究室)らの共同研究グループは、江戸時代から知られている変化アサガオのひとつで、花びらが折れ曲がる「台咲(だいざき)」系統を材料に、花びらがまっすぐに伸びる力学的な仕組みを明らかにしました。花器官表面にあるミクロ構造「分泌腺毛」が、器官どうしの摩擦を軽減することで、狭いつぼみの中でも花びらが伸長できることが分かりました。この仕組みを応用し、観賞用の花の形を自在に制御する園芸技術につながる可能性があります。

プレスリリース原稿はこちら

図1 野生型(左)と 台咲(右)の花

野生型では花弁がまっすぐ伸長して漏斗状になる。台咲では花弁が2度折れ曲がり、花の中央に筒状の「台」と呼ばれる構造を作る。

図1 野生型(左)と 台咲(右)の花

野生型では花弁がまっすぐ伸長して漏斗状になる。台咲では花弁が2度折れ曲がり、花の中央に筒状の「台」と呼ばれる構造を作る。

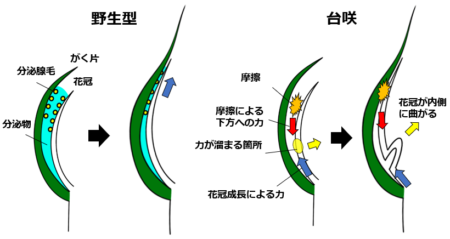

花びら伸長のメカニズム

野生型(左)では分泌腺毛とそこからの分泌物によってまっすぐ伸びる。台咲(右)では分泌腺毛がなく、花びらに摩擦が生じ、曲がってしまう。

【研究のポイント】

花びら伸長のメカニズム

野生型(左)では分泌腺毛とそこからの分泌物によってまっすぐ伸びる。台咲(右)では分泌腺毛がなく、花びらに摩擦が生じ、曲がってしまう。

【研究のポイント】

〇 江戸時代(

1815年)に記載された変化アサガオのひとつで、花びら(花冠)の筒部分が折れ曲がる「台咲(だいざき)」系統を材料に、花びら伸長のメカニズムを研究しました

〇

花弁とがく片の表面にある分泌腺毛が、花器官どうしの摩擦を軽減することで、狭いつぼみの中で花びら(花冠)がまっすぐに伸長できることが分かりました。

〇 分泌腺毛の役割として、病害虫に対する物理・化学的防御が広く知られていましたが、今回の研究によって「花器官どうしの摩擦の軽減」という力学的機能が初めて示されました

〇 分泌腺毛というミクロ構造が、花びらの形づくりというマクロな過程に重要な役割を果たすことが分かりました。植物表面のミクロ構造を改良することで、花の形を改良できることが示唆されました。

【責任著者コメント】

今回、日本の伝統園芸植物のひとつであるアサガオの研究により、「花弁をまっすぐ伸ばす」という、一見当たり前のような事が、植物の積極的なメカニズムによって制御されることが分かりました。「変化アサガオ」にはまだまだたくさんの種類があり、日本ならではの研究に結びつく宝が埋もれています。国際化・オンラインネットワークにより世界中とつながることのできる今こそ、日本の歴史が蓄積してきた足元の宝に目を向けるのも、とても大事だと考えています。また、新型コロナウイルスで人々の心がすさんでいきがちですが、こういう時こそ、この研究成果によって、花をみて心癒される人が増えるよう、また、皆さんの花(植物)への関心が高まりますよう、心より願っております。

(京都府立大学 武田征士)

【論文情報】

本研究成果は、国際学術誌「

Communications Biology」に、令和3年3月5日10時

(GMT)に掲載されます。

論文タイトル:Reduction in organ-organ friction is critical for corolla elongation in morning glory.

著者:Ayaka Shimoki, Satoru Tsugawa, Keiichiro Ohashi, Masahito Toda, Akiteru Maeno, Tomoaki Sakamoto, Seisuke Kimura, Takashi Nobusawa, Mika Nagao, Eiji Nitasaka, Taku Demura, Kiyotaka Okada, Seiji Takeda. doi. 10.1038/s42003-021-01814-x

【研究体制】

- 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 細胞工学研究室

准教授 武田征士

大学院生 下木彩香、大橋恵一郎、戸田真人

学部

4回生 長尾実果

- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 植物代謝制御研究室

教授 出村拓

特任助教 津川暁

- 国立遺伝学研究所 生物遺伝資源センター 植物育成開発支援部門

技術専門職員 前野哲輝

教授 木村成介

博士研究員 坂本智昭

- 広島大学大学院統合生命科学研究科 附属植物遺伝子保管実験施設

助教 信澤岳

- 九州大学大学院理学研究院生物科学部門 植物多様性ゲノム学研究室

准教授 仁田坂英二

教授 岡田清孝

著者:Kento Ohbayashi, Yukiko Oyama, Chiharu Yamaguchi, Toshiki Asano, Toshihiko Yada, Yusaku Iwasaki

論文名:Gastrointestinal distension by pectin-containing carbonated solution suppresses food intake and enhances glucose tolerance via GLP-1 secretion and vagal afferent activation.

雑誌:Frontiers in Endocrinology, 12:6768695 (2021)

URL:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2021.676869/full

著者:Kento Ohbayashi, Yukiko Oyama, Chiharu Yamaguchi, Toshiki Asano, Toshihiko Yada, Yusaku Iwasaki

論文名:Gastrointestinal distension by pectin-containing carbonated solution suppresses food intake and enhances glucose tolerance via GLP-1 secretion and vagal afferent activation.

雑誌:Frontiers in Endocrinology, 12:6768695 (2021)

URL:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2021.676869/full

論文タイトル:

Population genomics and haplotype analysis in spelt and bread wheat identifies a gene regulating glume color

Communications Biology 4: 375 (2021). https://www.nature.com/articles/s42003-021-01908-6.pdf

論文リンクはこちら

論文タイトル:

Population genomics and haplotype analysis in spelt and bread wheat identifies a gene regulating glume color

Communications Biology 4: 375 (2021). https://www.nature.com/articles/s42003-021-01908-6.pdf

論文リンクはこちら

図1 野生型(左)と 台咲(右)の花

野生型では花弁がまっすぐ伸長して漏斗状になる。台咲では花弁が2度折れ曲がり、花の中央に筒状の「台」と呼ばれる構造を作る。

図1 野生型(左)と 台咲(右)の花

野生型では花弁がまっすぐ伸長して漏斗状になる。台咲では花弁が2度折れ曲がり、花の中央に筒状の「台」と呼ばれる構造を作る。

花びら伸長のメカニズム

野生型(左)では分泌腺毛とそこからの分泌物によってまっすぐ伸びる。台咲(右)では分泌腺毛がなく、花びらに摩擦が生じ、曲がってしまう。

【研究のポイント】

〇 江戸時代(1815年)に記載された変化アサガオのひとつで、花びら(花冠)の筒部分が折れ曲がる「台咲(だいざき)」系統を材料に、花びら伸長のメカニズムを研究しました

〇 花弁とがく片の表面にある分泌腺毛が、花器官どうしの摩擦を軽減することで、狭いつぼみの中で花びら(花冠)がまっすぐに伸長できることが分かりました。

〇 分泌腺毛の役割として、病害虫に対する物理・化学的防御が広く知られていましたが、今回の研究によって「花器官どうしの摩擦の軽減」という力学的機能が初めて示されました

〇 分泌腺毛というミクロ構造が、花びらの形づくりというマクロな過程に重要な役割を果たすことが分かりました。植物表面のミクロ構造を改良することで、花の形を改良できることが示唆されました。

【責任著者コメント】

今回、日本の伝統園芸植物のひとつであるアサガオの研究により、「花弁をまっすぐ伸ばす」という、一見当たり前のような事が、植物の積極的なメカニズムによって制御されることが分かりました。「変化アサガオ」にはまだまだたくさんの種類があり、日本ならではの研究に結びつく宝が埋もれています。国際化・オンラインネットワークにより世界中とつながることのできる今こそ、日本の歴史が蓄積してきた足元の宝に目を向けるのも、とても大事だと考えています。また、新型コロナウイルスで人々の心がすさんでいきがちですが、こういう時こそ、この研究成果によって、花をみて心癒される人が増えるよう、また、皆さんの花(植物)への関心が高まりますよう、心より願っております。

(京都府立大学 武田征士)

【論文情報】

本研究成果は、国際学術誌「Communications Biology」に、令和3年3月5日10時 (GMT)に掲載されます。

論文タイトル:Reduction in organ-organ friction is critical for corolla elongation in morning glory.

著者:Ayaka Shimoki, Satoru Tsugawa, Keiichiro Ohashi, Masahito Toda, Akiteru Maeno, Tomoaki Sakamoto, Seisuke Kimura, Takashi Nobusawa, Mika Nagao, Eiji Nitasaka, Taku Demura, Kiyotaka Okada, Seiji Takeda. doi. 10.1038/s42003-021-01814-x

【研究体制】

花びら伸長のメカニズム

野生型(左)では分泌腺毛とそこからの分泌物によってまっすぐ伸びる。台咲(右)では分泌腺毛がなく、花びらに摩擦が生じ、曲がってしまう。

【研究のポイント】

〇 江戸時代(1815年)に記載された変化アサガオのひとつで、花びら(花冠)の筒部分が折れ曲がる「台咲(だいざき)」系統を材料に、花びら伸長のメカニズムを研究しました

〇 花弁とがく片の表面にある分泌腺毛が、花器官どうしの摩擦を軽減することで、狭いつぼみの中で花びら(花冠)がまっすぐに伸長できることが分かりました。

〇 分泌腺毛の役割として、病害虫に対する物理・化学的防御が広く知られていましたが、今回の研究によって「花器官どうしの摩擦の軽減」という力学的機能が初めて示されました

〇 分泌腺毛というミクロ構造が、花びらの形づくりというマクロな過程に重要な役割を果たすことが分かりました。植物表面のミクロ構造を改良することで、花の形を改良できることが示唆されました。

【責任著者コメント】

今回、日本の伝統園芸植物のひとつであるアサガオの研究により、「花弁をまっすぐ伸ばす」という、一見当たり前のような事が、植物の積極的なメカニズムによって制御されることが分かりました。「変化アサガオ」にはまだまだたくさんの種類があり、日本ならではの研究に結びつく宝が埋もれています。国際化・オンラインネットワークにより世界中とつながることのできる今こそ、日本の歴史が蓄積してきた足元の宝に目を向けるのも、とても大事だと考えています。また、新型コロナウイルスで人々の心がすさんでいきがちですが、こういう時こそ、この研究成果によって、花をみて心癒される人が増えるよう、また、皆さんの花(植物)への関心が高まりますよう、心より願っております。

(京都府立大学 武田征士)

【論文情報】

本研究成果は、国際学術誌「Communications Biology」に、令和3年3月5日10時 (GMT)に掲載されます。

論文タイトル:Reduction in organ-organ friction is critical for corolla elongation in morning glory.

著者:Ayaka Shimoki, Satoru Tsugawa, Keiichiro Ohashi, Masahito Toda, Akiteru Maeno, Tomoaki Sakamoto, Seisuke Kimura, Takashi Nobusawa, Mika Nagao, Eiji Nitasaka, Taku Demura, Kiyotaka Okada, Seiji Takeda. doi. 10.1038/s42003-021-01814-x

【研究体制】