亀井康富教授(分子栄養学研究室)が、第21回杉田玄白賞を受賞しました。

「杉田玄白賞」は、小浜藩医であった杉田玄白先生の医学の進歩と日本近代文化の発展への貢献、ならびに晩年書き残した「養生七不可」にある医食同源の理念を受け継ぎ、小浜市が毎年「食」に関する進歩的な取り組み・研究の功績著顕な研究者を表彰するものです(小浜市HPより)。

受賞内容は以下の通りです。おめでとうございます!

【受賞者・受賞内容】

京都府立大学 分子栄養学研究室

教授 亀井 康富(かめい やすとみ) 氏

受賞内容

「栄養・代謝物シグナルと食品機能に関する研究 」

現代人にとって生活習慣病の肥満や筋萎縮(サルコペニア)は関心の高い課題である。応募者は、栄養・代謝物シグナルと食品機能に関して、脂溶性ビタミン受容体や転写調節因子の役割を動物・細胞実験で明らかにするとともに、筋萎縮の予防や代謝能を活発にする、食品中微量成分の探索系を確立した。研究は脂質がどのように腸管からシグナルを与え、代謝に影響しているかを臨床しており、今後の高齢化社会で重要な領域であること及び杉田玄白賞の理念との密接な関係性から高く評価されました。

杉田玄白賞HPより抜粋

本学生命環境科学研究科 動物機能学研究室の大学院生が、令和4年(2022)年10月15日(土)に滋賀県立大学で開催された第61回 日本栄養・食糧学会 近畿支部大会(公益社団法人日本栄養・食糧学会主催)において若手研究者奨励賞を受賞しましたので、下記のとおり報告いたします。

事前に提出した要旨に加え、令和4年(2022)年10月15日(土)に実施された若手研究者奨励賞選考講演、同審査会による質疑応答を経た審査の結果、受賞が決定されました。

なお、本大会における若手研究者奨励賞選考演題は30題であり、その中から4名が受賞しました。

記

1 受賞者

能美 太一(生命環境科学研究科 応用生命科学専攻 修士2年生)

2 受賞題目

「食事性GABAによる食後求心性迷走神経活性化増強を介した満腹感増強作用」

3 受賞年月日

令和4年(2022)年10月15日(土)

(参考)日本栄養・食糧学会は、栄養科学並びに食糧科学に関する学理及び応用の研究についての発表、知識の交換、情報の提供を行うことにより、栄養科学、食糧科学の進歩普及を図り、わが国における学術の発展と国民の健康増進に寄与することを目的に、1947年に設立。

近畿支部HP:http://www.jsnfs-kinki.jp/

本学生命環境科学研究科 分子栄養学研究室の大学院生が、令和4年(2022)年10月15日(土)に滋賀県立大学で開催された第61回 日本栄養・食糧学会 近畿支部大会(公益社団法人日本栄養・食糧学会主催)において若手研究者奨励賞を受賞しましたので、下記のとおり報告いたします。

事前に提出した要旨に加え、令和4年(2022)年10月15日(土)に実施された若手研究者奨励賞選考講演、同審査会による質疑応答を経た審査の結果、受賞が決定されました。

なお、本大会における若手研究者奨励賞選考演題は30題であり、その中から4名が受賞しました。

記

1 受賞者

山本(やまもと) 有紗(ありさ)(生命環境科学研究科 応用生命科学専攻 修士1年生)

2 受賞題目

「転写因子FOXO1の活性抑制による筋萎縮抑制機能を持つ食品・植物由来化合物の探索とメカニズム解析」

3 受賞年月日

令和4年(2022)年10月15日(土)

(参考)日本栄養・食糧学会は、栄養科学並びに食糧科学に関する学理及び応用の研究についての発表、知識の交換、情報の提供を行うことにより、栄養科学、食糧科学の進歩普及を図り、わが国における学術の発展と国民の健康増進に寄与することを目的に、1947年に設立。

近畿支部HP:http://www.jsnfs-kinki.jp/

近年の気候変動によって,従来はみられなかった病虫害の発生や果実品質の低下が大きな問題となっています.異なる種を掛け合わせる育種方法(種間交雑)は遺伝的多様性を各段に向上させ,種を越えた形質のやり取りを可能にすることから,画期的な新品種を生み出す可能性を秘めています.種間雑種の作出のためには,交雑親和性(どの組み合わせで交雑が成立するか)の解明が重要です.

本学科の森本拓也講師(果樹園芸学研究室)と板井章浩教授(資源植物学研究室)らの研究チームは,リンゴやナシといった多くの果樹が含まれるバラ科リンゴ連を対象として網羅的な交雑試験を行うことで,雑種作出が可能な組み合わせを見出しました.現在は,実際に作出した雑種個体の特性を表現型だけでなく,ゲノム・トランスクリプトームの面から調査しており,本研究の成果は,新しい特性を持った新規果樹の作出の基盤情報となると期待されます. <論文情報>

Takuya Morimoto, Yunosuke Matsuda, Ryo Sekiguchi, Akihiro Itai (2023) Comprehensive Assessment of Intergeneric Cross-compatibility of Six Fruit Tree Species in the Tribe Maleae (Rosaceae) Based on in vivo Pollen Tube Growth and Field Pollination

https://www.jstage.jst.go.jp/article/hortj/advpub/0/advpub_UTD-383/_article/-char/ja

「花粉管伸長の観察および圃場での受粉試験にもとづく6種のバラ科リンゴ連果樹の属間交雑和合性の調査」

京都府立大学、名古屋大学、京都産業大学、熊本大学の共同研究グループは、植物の花において、花びらができる位置を決定する位置情報伝達システムを発見しました。

花びら(花弁)は、がく片とがく片の間(がく片境界部)の少し内側にできますが、どのようなメカニズムで花弁ができる位置が決定しているかは不明でした。

本研究では、がく片境界部で働くPTL遺伝子に着目し、PTL遺伝子がUFO遺伝子の働きを介して花弁原基形成を担うことを示しました。

花器官の配置は、花粉を運ぶポリネーターにとって、また花のかたちの観賞価値を高めるために重要です。

本研究成果は、花弁の位置情報伝達システムを解明したことに加え、花の形を改変する技術につながる可能性があります。

プレスリリース原稿はこちら

【論文情報】

本研究成果は、国際学術誌「Development」に、令和4年8月11日に掲載されました。

論文タイトル:Non-cell-autonomous regulation of petal initiation in Arabidopsis thaliana.

著者:Seiji Takeda, Yuki Hamamura, Tomoaki Sakamoto, Seisuke Kimura, Mitsuhiro Aida, Tetsuya Higashiyama

2022年6月10日(金)から2022年6月12日(日)に神戸ポートピアホテル及び武庫川女子大学にて開催された「第76回 日本栄養・食糧学会大会」において、動物機能学研究室所属の大学院生 武藤明日香さんが学生優秀発表賞を受賞しました。

受賞者

武藤 明日香(京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 博士前期課程2年)

受賞題目

「腸ホルモンGLP-1の感覚神経・脳・副腎交感神経反射を介したアドレナリン分泌促進による体熱産生作用」

詳細は学会ホームページに掲載予定です。

日本栄養·食糧学会website

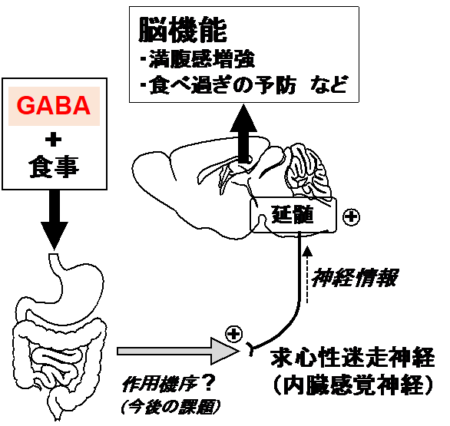

GABAは食後の内臓感覚神経活性化を増強し、満腹感を誘導し、食べ過ぎを予防する

γ-アミノ酪酸 (GABA、ギャバ) は神経伝達物質として生体内(脳)に多く存在する一方、食品(野菜、果物、発酵食品など)にも多く含まれます。食事由来のGABAは脳機能に影響を与え、不安低減や睡眠の質向上など有益な効果を有し、サプリメントや機能性食品として現在広く利用されています。しかし、摂取したGABAが脳に移行しないことは古くから知られており、GABAがどのように脳に作用しているか、そのメカニズムは不明でした。

今回、京都府立大学大学院生命環境科学研究科教授の岩﨑有作と大学院生の能美太一・大林健人を中心とするグループは、株式会社ファーマフーズとの共同研究で、以下を発見しました。

① 摂取したGABAは内臓感覚神経(求心性迷走神経)を介しての脳機能(満腹感誘導)に影響を与えることを発見しました。

② 食事は内臓感覚神経を活性化する作用を有し、GABAがこの食後内臓感覚神経活性化作用を増強することを発見しました。

③ ②の神経経路が満腹感増強という脳機能と連関し、食べ過ぎを予防することを発見しました。

本研究は、既にサプリメントや機能性食品として利用されているGABAの脳に作用する機序の一端を明らかにし、満腹感を誘導する新規作用も発見しました。今後、より詳細な機序が解明されることで、科学的根拠に基づいた機能性食品として、GABAが多くの人々の健康維持・増進に貢献することが期待されます。

本研究成果は、2022年6月24日にスイスの学術雑誌「Nutrients」誌に掲載されました。

【概要図】

GABAは食事と摂取することで求心性迷走神経活性化を増強し、満腹感を増強、食べ過ぎを予防する

【論文情報】

論文名: Dietary gamma-aminobutyric acid (GABA) induces satiation by enhancing the postprandial activation of vagal afferent nerves.

著者: Utano Nakamura†, Taichi Nohmi†, Riho Sagane, Jun Hai, Kento Ohbayashi, Maiko Miyazaki, Atsushi Yamatsu, Mujo Kim, Yusaku Iwasaki*(†共同筆頭著者、*代表著者)

雑誌名: Nutrients, 14, 2492 (2022)

https://doi.org/10.3390/nu14122492

【プレスリリース(研究概略の原稿)】

分子栄養学研究室 亀井教授が、日本栄養・食糧学会の学会賞を授賞しました。

本学生命環境科学研究科 分子栄養学研究室の大学院生が、令和4年(2022)年3月15日(火)〜18日(金)にオンラインにおいて開催された日本農芸化学会2022年度大会 2022年度産学官学術交流フォーラムにおける「第2回夢にチャレンジ企画賞」において優秀賞を受賞しましたので、下記のとおり報告いたします。

本企画賞では、社会貢献の視野、そして自由な発想の具現化を望む学生及びポスドクの活動助成を目的として、選考通過者によるピッチプレゼンテーションが実施され、審査の結果、2名が優秀賞を受賞しました。

記

1 受賞者

大藪(おおやぶ) 葵(まもる)(生命環境科学研究科 大学院2回生)

2 受賞題目

「人生100年時代を迎えて寝たきりにならない社会を実現するために

〜筋タンパク質分解の活性化を遮断したマウスの解析から新規の生理活性物質「アトロカイン」を発見する〜」

3 受賞年月日

令和4年(2022)年3月18日(金)

(参考)学会HP:https://www.jsbba.or.jp

栄養が欠乏した時に身体が適応する反応の詳細が明らかになりました

令和4年1月24日

京都府立大学

京都府立大学大学院生命環境科学研究科分子栄養学研究室は、栄養が欠乏した時に身体が適応して筋肉で起こる反応の詳細(食べ物が手に入らない飢餓時に人体がどのように適応し生き残るかのメカニズム)を明らかにし、この内容が学術誌「FASEB Journal(米国実験生物学連合ジャーナル)」(電子版)に2022年1月21日付けにて掲載されました。

飽食の時代に至る以前、人類は何百万年にもわたって飢餓にさらされてきました。飢餓は深刻な危機であり、人体は適応する代謝能力を獲得してきました。飢餓や栄養摂取制限により生体内でどのような反応が生じるかということは、栄養学にとどまらず生物学上の重要な課題です。食べ物が得られない飢餓の時には人体はどのように対応するのでしょうか?人体で最も重要な器官である脳は糖質(グルコース)をエネルギー源としています。飢餓の時には、脂肪組織を分解したり、また身体の中で最も大きい組織である筋肉(体重の約40%)のタンパク質を分解して糖質を作り出して脳の機能を保つと考えられています。つまり飢餓時には筋肉が小さく萎縮します。飢餓時に筋肉で生じている反応を分子栄養学研究室では明らかにすることを試みました。

以前の研究で、飢餓などによる筋肉の萎縮時にFOXO1という遺伝子調節因子の量が筋肉で顕著に増加することを見つけました。そのためFOXO1を筋肉で人工的に過剰に発現する遺伝子改変マウスを作成したところ、筋タンパク質の分解が進み筋肉の萎縮が起こることを見つけています。今回、分子栄養学研究室はFOXO1(とその関連因子)を筋肉で欠損させる遺伝子改変マウスを新たに作成しました。そして、遺伝子改変マウスの筋肉で発現量が変化する遺伝子を、一度に数万個の変動を解析する方法(マイクロアレイ法)で探しました。その結果、飢餓時の筋肉ではFOXO1の制御下で、タンパク質分解の新たな分子、タンパク質合成を阻害する因子(食事由来のアミノ酸などのセンサー)、分岐鎖アミノ酸の輸送体、脂質分解に重要な酵素など、さまざまな機能分子が働いていることがわかりました。

この成果は、飢餓適応という生体にとって基本的な役割を明らかにした生物学的に重要な発見です。また筋肉の萎縮はさまざまな病気(がんや糖尿病)やギプス固定、加齢などで起きますが、筋肉の萎縮の予防・改善の重要な手がかりとなるものです。

【研究の概要】

発表のポイント

・骨格筋特異的にFOXO1を過剰発現したトランスジェニックマウスと骨格筋特異的にFOXO1、FOXO3a、FOXO4を欠損したノックアウトマウスを用いた解析から、飢餓時の骨格筋におけるFOXO1の新規標的遺伝子を網羅的に明らかにしました。

・具体的には、飢餓時の筋肉ではFOXO1の制御下で、タンパク質分解の新たな分子、タンパク質合成を阻害する因子(食事由来のロイシンやアルギニンなどのセンサー)、分岐鎖アミノ酸の輸送体、脂質分解に重要な酵素など、さまざまな機能分子が働いていることがわかりました。

・これらのモデルマウスを用いた解析などから、筋萎縮時の筋タンパク質分解活性化の新たな分子メカニズム(FOXO1-C/EBPδ軸)を発見しました。飢餓状態での骨格筋では、FOXO1がC/EBPδやATF4と協調して標的遺伝子の発現調節していることが示唆されました。

発表雑誌

<雑誌名>

FASEB Journal

<論文タイトル>

FOXO1 cooperates with C/EBPδ and ATF4 to regulate skeletal muscle atrophy transcriptional program during fasting

<著者>

Mamoru Oyabua, Kaho Takigawaa, Sako Mizutania, Yukino Hatazawaa, Mariko Fujitaa, Yuto Ohiraa, Takumi Sugimotoa, Osamu Suzukib, Kyoichiro Tsuchiyac, Takayoshi Suganamid, Yoshihiro Ogawae, Kengo Ishiharaf, Shinji Miurag, Yasutomi Kameia

a Kyoto Prefectural University, bNational Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition, cUniversity of Yamanashi, dNagoya University, eKyushu University, fRyukoku University, gUniversity of Shizuoka

<論文URL>

http://doi.org/10.1096/fj.202101385RR

【連絡・問合せ先】 京都府立大学大学院生命環境科学研究科

分子栄養学研究室 教授 亀井 康富

電話 075-703-5661 E-mail kamei[at]kpu.ac.jp