京都府立農芸高等学校1年生が校外研修のため来学しました。

京都府立農芸高等学校と本学は高大連携に関する協定を結んでいます。また、令和8年度から、農芸高校は系属校、本学の農学食科学部は連携学部の関係となる予定です。6月4日午前、農芸高校1年生69人と引率教員8人がバスで本学下鴨キャンパスに来学しました。まず京都学・歴彩館の小ホールで、農学食科学部 農学生命科学科主任の津下教授から農学生命科学科の概要を紹介しました。その後、3班に分かれて下鴨キャンパスの施設見学を行いました。

午後、塚本学長から「失敗だらけのダチョウ学」と題する特別講演で、研究の面白さ・大変さを紹介してもらいました。

最後に、農業系高校出身の学部生と大学院生を交えた座談会を行い、大学生活や大学と高校の違い、高校時代に頑張ったことなどを紹介しました。生徒からは色々な質問があり、これからの高校生活に刺激になったと思います。

前日は雨模様でしたが、当日は暑いくらいの天気でした。研修の様子は、6月4日夕方のNHK TVニュースやWEBニュース(下記サイト)で配信されました。

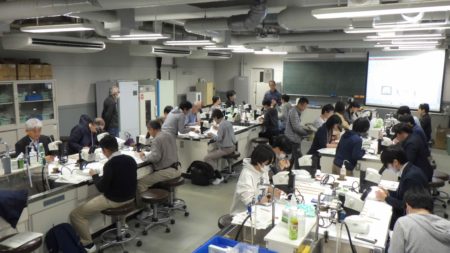

京都府立大の学長が高校生に「ダチョウ学」の特別授業(NHK NEWS WEB)

12月7日と8日の両日、下鴨キャンパスの農学生命科学科学生実験室において、 第8回アザミウマ研究会・きょうと生物多様性センター公開セミナー「ミクロ昆虫の世界ーアザミウマにみる多様性ー:観察・調査・検索・同定・標本作製技術習得のために」を後援しました。 京都府などの近畿府県をはじめ、沖縄県、岡山県、愛知県、長野県、新潟県、群馬県、東京都、福島県などから、 高等学校教員、大学教員、大学生、大学院生、公務員、環境カウンセラー、自然観察指導員のほか、農薬メーカーや植物防疫所・農研機構などからも約30名が参加しました。 実習では参加者各自が微小昆虫のプレパラート標本を作製し、検索表を使った種同定を行いました。 座学では、微小昆虫の形態、生態、調査方法に関する講演を通じて、その多様性を学習しました。 みなさん楽しそうに実習に取り組んで、活発に質問してくださり、とても有意義な催しだったようです。 カナダバルサムとガムクロラールの使い分け方、園芸植物と外来昆虫の人為的分布拡大、生物相区分と保護保全の基準、種と環境DNAや分子系統の関係、 動物の形と機能の関係などについて、多くを学ぶ機会を提供できました。

2024年10月6日(日)午後、農学食科学部附属精華農場で「京都府立大学精華キャンパス農学生命科学科・高校生対象 実験・実習講座」を実施しました。この実験・実習講座は今回初めての試みです。京都府などの近畿府県を始め、島根県や香川県、和歌山県などから高校生約20名が参加しました。

本学副学長・精華キャンパス長・附属農場長の増村教授から開会挨拶、教員と学生の紹介後、果樹園芸学研究室の板井教授から模擬授業として「果樹の未来予想図」に関する研究紹介がありました。

模擬授業後、2グループに分かれて実験体験または圃場実習体験を行いました。

実験体験では、遺伝子工学研究室の森田准教授から「米のタンパク質含量の測定」について説明後、分析実習室で実験を行いました。実験では、教員・研究室に所属する学部生および大学院生が高校生と共に、米(イネ種子)の摩砕とタンパク質の抽出、分光光度計によるタンパク質定量に関する一連の実験を行いました。

圃場実習体験では、教員・農場職員・研究室に所属する学部生および大学院生が高校生と共に、カキの収穫と脱渋、レタスの定植に関する実習を行いました。

当日は、好天に恵まれて10月にしては暑いくらいの陽気でしたが、皆さん真面目かつ楽しそうに実験と圃場実習に取り組んでいました。

静岡県立掛川西高校から依頼があり、2024年9月5日に模擬授業をしました(分子栄養学研究室・亀井教授)。

農学生命科学科の教育・研究の概要について、高校1・2年生(76名)に説明しました。

暑い中、オープンキャンパスにご来場いただき、ありがとうございました。

おかげさまで大盛況でした。

本学科へのお問い合わせは、ホームページよりお気軽にお寄せ下さい。

【大坪准教授による模擬授業の様子】

5月17日(金)、新入生が田植え研修を精華キャンパスで行いました。

昼前に下鴨キャンパスを出発し、バスで精華キャンパスへ。

爽やかな晴天に恵まれる中、総勢約50名が横一列に並び、手植えでイネ苗を丁寧に植えました。

秋にはたわわに実ってくれることでしょう。

田植え後は、精華キャンパスの圃場(附属農場)や、研究室の中を見学しました。

新入生の皆さん、お疲れ様でした!