農学生命科学科・細胞工学研究室の武田准教授のグループは、近畿エリアの自生サギソウについて、花弁の形態とDNAマーカーを用いた多様性の調査を行い、論文として発表しました。

サギソウは湿地に生息する野生ランで、飛ぶ鳥のような形をした特徴的な花弁は、古来から人々を魅了してきました。しかしながら、湿地減少に伴ってその数は激減し、現在では絶滅危惧種(NT)に指定されています。

武田准教授のグループは、近畿エリアで維持・栽培されているサギソウについて、花弁形態の定量化とDNAマーカーによる遺伝的多様性の調査を行いました。この結果、花弁形態に地域の特徴があることや、地域によっては遺伝的多様性が低く、絶滅の危険性が高いことが分かりました。

花弁形態の定量化とDNAマーカーの利用により、自生地個体群の多様性調査が可能になり、保全の指標となります。他の残された自生個体についても多様性を把握し、保全につなげていきたいと考えています。

T. Tachibana, Y. Nishikawa, N. Kubo, S. Takeda (2020)

Morphological and genetic diversities of

Habenaria radiata (Orchidaceae) in the Kinki Area, Japan.

International Journal of Molecular Sciences 22 (1), 331

doi:10.3390/ijms22010311

論文リンク

世界のコムギ

15品種の高精度ゲノム解読に成功

生命環境科学研究科半田教授が参加した横浜市立大学、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、京都大学等から成る研究グループは、世界10か国の国際共同研究である「国際コムギ10+ ゲノムプロジェクト」にて、日本のコムギ品種農林61号など、世界のコムギ15品種のゲノム解読に成功し、その成果が11月26日にNatureにオンライン掲載されました。

コムギは、イネ・トウモロコシとならぶ世界三大穀物ですが、実用品種のゲノム配列情報が不足しており、ゲノム配列の比較解析や、ゲノム情報を利用した現代的な分子育種への展開が遅れていました。今回、de novoゲノムアセンブリというゲノム解析技術を用いることで、初めて、15の実用品種について高精度のゲノム配列を得ることに成功しました。これにより分子育種技術の開発に欠かせない品種間差についての比較ゲノム・進化ゲノム解析が可能となりました。今後、ゲノム情報を活用したコムギの育種研究や品種改良が、国内外で飛躍的に進むと期待されます。その中でも日本チームが解読を担当した「農林61号」はゲノム配列が決定された欧米の他の品種群と配列が大きく異なるため、アジアのコムギ品種の参照ゲノムとして広く利用されていくと考えられます。

また、国際プロジェクトの成果とは別に、「農林61号」の詳細なゲノム情報解析に関する論文が、11月27日Plant and Cell Physiologyにオンライン掲載される予定です。

プレスリリースはこちら

https://www.jst.go.jp/pr/announce/20201126-2/index.html

論文タイトル:

Multiple wheat genomes reveal global variation in modern breeding

Nature (2020).

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2961-x

De novo genome assembly of the Japanese wheat cultivar Norin 61 highlights functional variation in flowering time and Fusarium resistance genes in East Asian genotypes

Plant and Cell Physiology (2020).

https://doi.org/10.1093/pcp/pcaa152

生物多様性の保全が叫ばれて久しいですが,そもそも我々は地球上に生息している生物相のごく一部しか把握できていません.よって今後は,これまで以上に効率よく生物の多様性を解明していく,つまり,名も無き生物種を発見し,命名し,その生き様を記録していく,ことが求められます.

本書は,動物界最大の多様性を誇る節足動物を対象に,そもそも野外でどうやって対象の生物種を見つけるのかから始まり,生態情報の記録法や,研究の基盤となる学術標本の作成法と保管法に関してまで,多岐にわたる研究手法を様々な分類群の専門家が執筆しています.

本学からは昆虫学を専門とする大島准教授が17章の『Collecting, Rearing, and Preserving Leaf-Mining Insects』をフランス,ロシアの研究者と共同執筆しており,葉に潜る昆虫である「絵かき虫」の仲間を用いた多様性研究の手法を解説しています.

こうした手法は,従来は研究室ごとの伝統として口頭で受け継がれていくことが多かったのですが,本書籍が出版されたことで,新たな研究者の参入も含めたより迅速で詳細な生物多様性の解明プロジェクトが展開される機運が国際的に高まることが期待されます.

書籍情報

https://www.springer.com/gp/book/9783030532253

タイトル: Measuring Arthropod Biodiversity

編者: Jean Carlos Santos, Geraldo Wilson Fernandes

出版社: Springer International Publishing

eBook ISBN: 978-3-030-53226-0

DOI: 10.1007/978-3-030-53226-0

Hardcover ISBN: 978-3-030-53225-3

ページ数: 600ページ

17章の情報

タイトル: Collecting, Rearing, and Preserving Leaf-Mining Insects

著者: Carlos Lopez-Vaamonde (INRAE, France)

Natalia Kirichenko (Russian Academy of Sciences, Russia)

Issei Ohshima (Kyoto Prefectural University)

ページ: 439-466

なお,本章の内容は下記の研究費で得られた成果を元に執筆されています.

・JSPS 外国人研究者招へい事業 外国人招へい研究者(短期)

・JSPS 二国間交流事業(相手国:フランス)

・科学研究費補助金(No. 04J09250, 08J05555, 26840120, 17H06260)

動物機能学研究室と慶應大学との共同研究が

Natureに掲載されました。

腸管の腸内細菌情報が、腸

/肝臓領域から<求心性迷走神経→脳→遠心性迷走神経>神経反射経路を介して腸へ伝達され、腸管制御性

T細胞(

pTreg)の産生を制御する、生体内の新規機構を世界で初めて明らかにしました。本研究は、慶應義塾大学医学部内科学教室(消化器)の金井隆典教授を中心とするグループにより実施され、京都府立大学動物機能学研究室の岩崎有作教授は、求心性迷走神経から脳への作用経路の解析を担当しました。

本研究成果の詳細は、英科学誌『

Nature』(

Volume585, No.7826, 2020年

9月

24日)に掲載されました。

Teratani T. et al., ‘

The liver-brain-gut neural arc maintains the Treg cell niche in the gut’, Nature 585:591–596 (2020)

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2425-3

英文タイトル:Mutualistic ants and parasitoid communities associated with a facultative myrmecophilous lycaenid, Arhopala japonica, and the effects of ant attendance on the avoidance of parasitism

和文タイトル:アリ随伴性ムラサキシジミの共生アリと寄生者相,および,寄生者に対するアリ随伴の効果

著者名(所属):中林ゆい

1,2,望岡佑佳里

2,徳田 誠

2,大島一正

1(

1. 京都府立大学 大学院生命環境科学研究科,

2. 佐賀大学 農学部)

植食を食べる昆虫類は,命名されている生物種の約

1/4を占めるほどに多様な仲間ですが,その多様性は天敵に対する防衛手段にもみられます.例えば,今回我々が注目したシジミチョウ科の昆虫類には,幼虫がアリに蜜を与え,その代わりにアリにボディーガードとして働いてもらう,という種が知られています.

この時,多くのアリ種と関係を構築できるシシミチョウほど,その寄生者は多様なアリ種に遭遇すると考えられますが,随伴しているアリ種に応じてそのアリを得意とする寄生者がやってくるのか,それともアリ種には関わりなく常に特定の寄生者がシジミチョウを狙っているのかはよく知られていませんでした.今回,幼虫期に様々なアリ種を随伴することが知られているムラサキシジミ

Arhopala japonica(写真

1)について,日本各地で随伴しているアリ相(写真

2)と寄生者相を調査し,寄生者相が随伴しているアリ相に影響を受けるかどうかを検証しました.

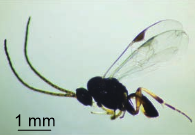

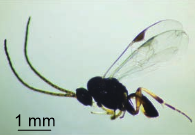

その結果,過去の文献記録とも合わせると,ムラサキシジミの幼虫は

16種ものアリ種を随伴できる一方,ほとんどの幼虫は常に

1種の寄生蜂にのみ寄生されていました(写真

3).

16種ものアリを随伴できるというのは,これまで研究されてきたアリ随伴性のシジミチョウ科では,最大級の随伴種数となります.つまり,ムラサキシジミの幼虫は随伴しているアリ種に関わりなく,常に

1種の寄生蜂に狙われており,この寄生蜂を追い払うために

16種ものアリを随伴できる能力を獲得したと考えられます.

さらに本研究では,ムラサキシジミの分布域で最も広範かつ頻繁にみられる随伴アリの一種,トビイロケアリ

Lasius japonicacusを用いて,寄生蜂に対するアリ随伴の防衛効果を実験室内で調べました.その結果,ほとんどの寄生蜂はアリが随伴している幼虫には産卵できず,アリの防衛は大変効果的であることが示されました.このことから,本研究で注目している寄生蜂は,ムラサキシジミ幼虫を餌としているものの,アリに防衛されている幼虫には野外でも寄生できていないと考えられ,アリに随伴されていない幼虫を主に狙っているのではないかと予想されます.

ムラサキシジミは,

1950年代ごろは京都では稀な種でしたが,現在は京都でも普通にみられるシジミチョウ科の一種となっており,分布の北限も東北地方にまで広がっています.これには,地球規模での環境変動も関与している可能性がありますが,今回の研究から見えてきたような「多くのアリ種をボディーガードに雇える」という能力も,本種の分布拡大や個体数の増加に一役買っているのかもしれません.

ちなみに,本研究で注目したムラサキシジミの寄生蜂は,コマユバチ科

Cotesia属の一種であり,これまでに命名されている種の中では

Cotesia inductaという種に最も近縁と考えられます.ですが,

Cotesia inductaとは別種の可能性もあるため,

Cotesia inductaに近縁な種という意味で

Cotesia sp. near inductaとして論文中では扱っています.この寄生蜂がまだ命名されていない未記載種かどうかは今後の研究にかかっていますが,ムラサキシジミのようなごく普通種からも,まだまだ新たな発見が得られるという生物多様性の奥深さを教えてくれる例と言えます.

本研究成果は,国際学術誌「

Entomological Science」の

early view にて

2020年

5月

5日に公開されました.

最後になりましたが,本研究を行うにあたり,京都府立植物園および佐賀県立森林公園からは採集および調査許可をいただきました.また,京都府立大学学術振興基金の支援のもと研究を行いました.この場をお借りして厚く御礼申し上げます.

写真

1.ムラサキシジミの成虫

写真

2.アリに随伴されるムラサキシジミの幼虫

写真

3.ムラサキシジミに寄生していたコマユバチ科の一種

Cotesia sp. near inducta

「虫こぶ」は、虫こぶ形成昆虫が植物に作る特殊な器官・組織で、昆虫の食糧源と住処を兼ねた構造になっています。そのユニークな形態から、多くの虫こぶが記載されていますが、その形成機構は良く分かっていませんでした。

今回、京都府立大学の環境情報科学科(細胞動態額研究室)、農学生命科学科(応用昆虫研究室、細胞工学研究室)、および京都産業大学等との共同研究により、ヌルデシロアブラムシがヌルデの虫こぶを形成する際に、花や実を作る遺伝子群を制御することで、ユニークな形の虫こぶを作ることを解明しました。

ヌルデ虫こぶは葉(翼葉)にできるため、通常は花や実を作る遺伝子の働きは抑えられていますが、ヌルデシロアブラムシはこれらの遺伝子群の働きをオンにすることで、葉に特殊な構造を作っていることが示唆されました。

本研究成果は、国際学術誌「Frontiers in Plant Science」にオンライン掲載されました。

論文タイトル:Reprogramming of the developmental program of Rhus javanica during initial stage of gall inductino by Schlechtendalia chinensis

プレスリリース原稿

論文リンク

T. Tachibana, Y. Nishikawa, N. Kubo, S. Takeda (2020)

Morphological and genetic diversities of Habenaria radiata (Orchidaceae) in the Kinki Area, Japan.

International Journal of Molecular Sciences 22 (1), 331

doi:10.3390/ijms22010311

T. Tachibana, Y. Nishikawa, N. Kubo, S. Takeda (2020)

Morphological and genetic diversities of Habenaria radiata (Orchidaceae) in the Kinki Area, Japan.

International Journal of Molecular Sciences 22 (1), 331

doi:10.3390/ijms22010311

写真

写真 写真

写真 写真

写真