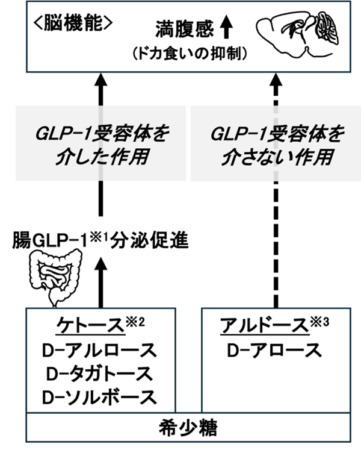

近年注目される「4種の希少糖」の腸ホルモン分泌能と飽満感創出作用の比較解析

:甘味を有して低カロリーな希少糖の有益効能を発見

自然界にごく微量しか存在しない希少糖は、現在までに約50種類が知られています。そのうちいくつかは大量合成法が確立されており、甘みを持ちながら低カロリーであることから、機能を有する食品成分として注目が集まっています。希少糖の1つであるD-アルロースは、抗糖尿病薬や抗肥満薬のモデルとなった消化管ホルモンGLP-1(グルカゴン様ペプチド-1)の分泌を促進し、肥満や糖尿病の予防・改善に寄与する可能性が示されています。一方、それ以外の希少糖によるGLP-1分泌促進作用や、過食抑制効果については、これまで明らかにされていませんでした。

この度、京都府立大学大学院生命環境科学研究科動物機能学研究室の岩﨑有作教授、増田雄太特任助教、大林健人博士を中心とする研究グループは、松谷化学工業株式会社との共同研究により、低カロリーかつ大量合成が可能な4種の希少糖を選定し、マウスを用いた実験でそれらの機能を評価しました。その結果、以下を発見しました。

① アルデヒド構造を有するD-アロースと比較して、ケトン構造を有する3種の希少糖:D-アルロース、D-タガトース、D-ソルボースは、いずれも同程度の強さでGLP-1の分泌を強く促進しました。

② この3種の希少糖は、空腹後の“ドカ食い”行動を有意に抑制する効果を示しました。

③ 興味深いことに、GLP-1分泌促進作用が弱かったD-アロースも、GLP-1受容体とは異なる未知の機構により、満腹感を引き起こす作用があることが明らかになりました。

本研究により、甘味を持ちながらも低カロリーな希少糖の中に、GLP-1の強力な分泌促進作用や過食抑制作用を持つものが存在することが示されました。肥満や2型糖尿病が世界的に増加する現代社会において、これらの機能性希少糖をうまく活用することで、甘味を楽しみながら摂取カロリーを抑え、生活習慣病の予防・改善に貢献できる可能性が期待されます。本研究成果は、スイスの学術雑誌「Nutrients」に掲載され、2025年3月31日にオンラインで発表されました。

【概要図】

【論文情報】

論文名:Abilities of Rare Sugar Members to Release Glucagon-like Peptide-1 and Suppress Food Intake in Mice

著者: Yuta Masuda †,Kento Ohbayashi †,Kengo Iba, Rika Kitano, Tomonori Kimura, Takako Yamada, Tohru Hira, Toshihiko Yada* and Yusaku Iwasaki*(†共同筆頭著者、*代表著者)

雑誌名: Nutrients, 17, 1221 (2025)

https://www.mdpi.com/2072-6643/17/7/1221

【プレスリリース(研究概略の原稿)】

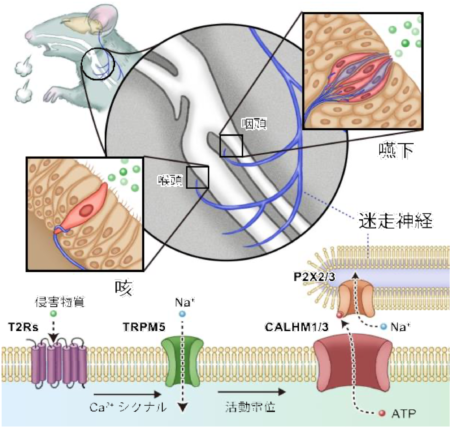

咳と嚥下のスイッチ 喉に新たな感覚器官を発⾒〜咳治療に道筋、喉ごし感覚の⼀端か?

京都府立大学動物機能学の岩崎有作教授・大林健人博士は、京都府立医科大学細胞生理学の樽野陽幸教授らとの共同研究で、科学雑誌「Cell」に研究成果を発表しました。本研究において、内臓感覚神経を専門とする岩崎教授と大林博士は、喉頭・咽頭と脳とを繋ぐ迷走感覚神経への遺伝子導入技術を用いた研究技術で貢献しました。

樽野教授らは、喉の上⽪に希少に存在する感覚細胞群を発⾒し、これらの細胞が侵害化学物質に応答し、喉頭では咳、咽頭では嚥下を引き起こすこと、およびその細胞内分⼦メカニズムを解明しました。

◆本研究成果のポイント

○咳が8週間以上続く慢性咳嗽(がいそう)や嚥下障害には原因不明または難治症例が多く治療法が限られています。こうした現状から咳や嚥下の⽣理学的機序の理解不⾜が指摘されてきました。

○マウスを⽤いた実験で、喉の上⽪に希少に存在する感覚細胞群を発⾒し、これらの細胞が侵害化学物質に応答し、喉頭では咳、咽頭では嚥下を引き起こすこと、およびその細胞内分⼦メカニズムを解明しました。

○咳や嚥下を司る新規感覚器官の発⾒であり、苦味を呈する毒素を含む植物抽出物、タバコの煙、空気汚染物質、病原体関連物質など多様な侵害化学物質に対して⽣じるこれらの気道防御反射の機序が明らかとなりました。

○これら感覚器官がアレルギー性咳過敏症にも関与していることが分かり、慢性咳嗽創薬に道筋を⽰すことが期待されます。

○⼀般に喉ごしと表現され、ビールを飲む際などに喉で知覚される感覚には苦味が重要ですが、その機序は分かっていません。苦味物質が嚥下を促進する機序を解明した本研究は、ビールの苦味がもつ喉ごし感覚の⼀端を説明するかもしれません。

◆研究概要

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 教授 樽野陽幸らは、理化学研究所生命医科学研究センター応用ゲノム解析技術研究チーム チームリーダー 岡﨑康司らとの共同研究により、マウスを用いた実験で、苦味のある毒素を含む植物抽出物、タバコの煙、空気汚染物質、病原体関連物質など多様な侵害化学物質に対して生じる咳や嚥下を担う喉の感覚細胞を新たに発見しました。さらに、これらの細胞がアレルギー性の咳過敏症に関与することを明らかにしました。

本件に関する論文が、科学雑誌『Cell』に2025年4月5日付けで掲載されましたのでお知らせします。

本研究は、喉(咽頭および喉頭)に希少に存在する新規の感覚器官を発見しその機能を分子レベルで解明したもので、外界からの刺激に対する生体の応答機序の理解を前進させるものです。咳の症状が長期間続く慢性咳嗽は患者の生活の質を著しく損ないますが、原因不明または難治性の症例が多く見られます。

本研究成果をもとに、今後、この咳の機序がヒトにも存在することが明らかになれば、慢性咳嗽の診断および治療法に新たな道筋を与えることが期待されます。

◆論文情報

雑誌名 Cell

発表媒体 オンライン速報版

雑誌の発行元国 ⽶国

オンライン閲覧 可 https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(25)00280-6

掲載日 2025年4⽉5⽇(⽇本時間)

論文タイトル(英・日)

英語:Channel synapse mediates neurotransmission of airway protective chemoreflexes

(⽇本語:チャネルシナプスは気道防御反射の神経伝達を担う)

代表著者

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 樽野陽幸

共同著者

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 相馬祥吾

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 野村憲吾

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 Mark W. Sherwood

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 末松尚史

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 村上達郎

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 青木崇倫

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 山田 優

京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞生理学 浅山萌絵

理化学研究所生命医科学研究センター 応用ゲノム解析技術研究チーム 岡﨑康司

理化学研究所生命医科学研究センター 応用ゲノム解析技術研究チーム 早津徳人

京都府立医科大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 杉山庸一郎

京都府立医科大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 金子真美

自治医科大学大学院医学研究科 組織学 大野伸彦

京都府立大学大学院生命環境科学研究科 動物機能学 岩崎有作

京都府立大学大学院生命環境科学研究科 動物機能学 大林健人

モネル化学感覚研究所 松本一朗

福岡女子大学 国際文理学部 濱田 俊

京都大学 白眉センター 有薗美沙

東海大学大学院医学研究科 分子生命科学 大塚正人

論文はこちら

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(25)00280-6

プレスリリース資料はこちら

https://www.kpu-m.ac.jp/doc/news/2025/files/38317.pdf

京都府立医科大学のホームページ

https://www.kpu-m.ac.jp/doc/news/2025/20250402.html

2025年3月28日(金)午後、農学食科学部附属精華農場で「ACTR(京都府立大学地域貢献型特別研究)成果発表会」を実施し、京都府内の農業試験場や自治体、府立桂高校などから約20名の参加がありました。ACTRは、府内の市町村、企業、NPO等からの課題提案に対して府立大学教員が持つ特色ある知識を活かして共同研究を行い、府内の地域振興や産業・文化の発展等に貢献する目的で実施しています。

本学科の教員から研究成果の報告が行われ、資源植物学研究室の板井教授からAIやドローン等を活用した鳥獣害対策へのスマート農業、並びに、京都在来ブドウ品種「聚楽」の復活に向けた取組み、遺伝子工学研究室の森田准教授から宇治茶の収量・品質予測、野菜花卉園芸学研究室の伊達講師から「洛いも」(ダイショ)の新たな利用方法に関する研究紹介がありました。発表内容に関して、高校生を含む参加者から様々な質問がありました。

京都府立大学地域貢献型特別研究(ACTR)

地域貢献型特別研究(府大ACTR)